Mai 2025

Mai 2025

L’émission littéraire proposée par Josiane Guibert qui vous fait partager ses découvertes, ses points d’intérêts et ses coups de cœur.

Au Sommaire : Emission de Mai 2025 : 1 – Les bouchères de Sophie Demange aux éditions L’Iconoclaste 2 – Le secret de la villa Alba de Louise Douglas aux éditions City 3 – Les femmes de Louxor de Claire Huynen aux éditions Arléa 4 – Patronyme de Vanessa Springora aux éditions Grasset 5 – Norferville de Franck Thilliez chez Fleuve éditions |

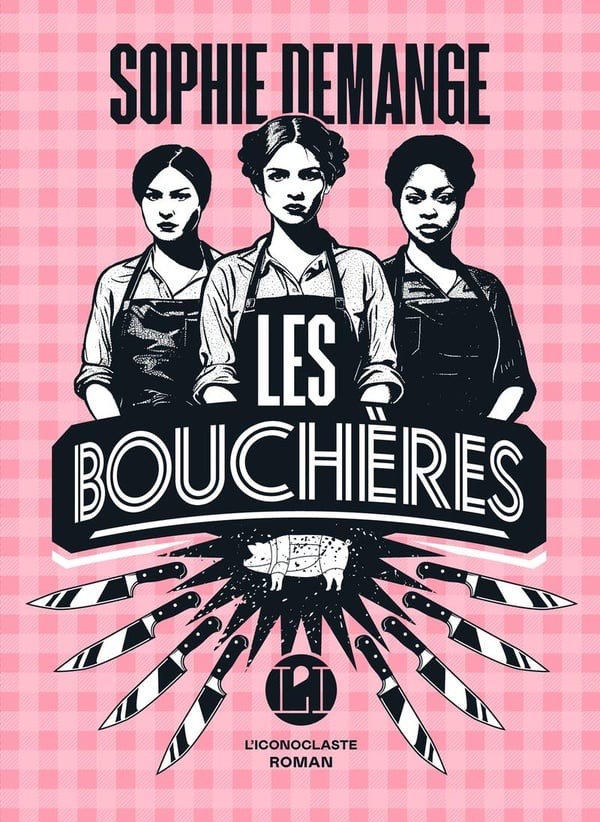

Les bouchères de Sophie Demange aux éditions L’Iconoclaste

Texte de quatrième de couverture

À Rouen, dans ce quartier bourgeois, impossible de manquer la devanture rose des Bouchères. Depuis la rue, on peut entendre l`aiguisage des couteaux, les masses qui cognent la viande et les rires des trois femmes qui tiennent la boutique. Derrière le billot, elles arborent fièrement leurs ongles pailletés et leurs avant-bras musclés. Mais elles seules savent ce qui les lie : une enfance estropiée, une adolescence rageuse et un secret.

Lorsque plusieurs notables du quartier s`évaporent sans laisser de traces, les habitants s`affolent et la police enquête. En quelques semaines, les bouchères deviennent la cible des ragots et des menaces…

Un roman féministe explosif et jubilatoire où chaque page se dévore jusqu`au rebondissement final !

Sophie Demange n’est pas bouchère mais découpe les personnages et les chapitres comme personne. Directrice au sein d’un établissement médico-social, elle est confrontée à la violence faite aux femmes et aux enfants. Les bouchères et son premier roman.

Déjà, la couverture met le lecteur dans l’ambiance… sans compter le marque-page. visuel réussi est très approprié.

Voilà un roman un peu déjanté, jouissif et qui, sous couvert de situations cyniques ou à la limite du vraisemblable, pose le problème du harcèlement sexuel et de l’action possible des services sociaux.

Je me suis régalée à la lecture de ce roman, très réussi, que j’ai dévoré en une journée. Vocabulaire gustatif oblige quand on a affaire à des bouchères qui connaissent leur métier. Et Sylvie Demange s’est bien documentée pour écrire ce récit qui fait référence aux préparations bouchères.

Un roman qui ne manque pas d’humour, parfois grinçant, et qui m’a fait penser à certains films de Tim Burton.

Les personnages sont bien décrits, en particulier celui de Stacey ; il est vraisemblable que, dans le cadre de son métier, Sophie Demange ait rencontré des jeunes femmes comme elle. Bien sûr ces bouchères sont des meurtrières, mais elles ne restent pas moins très attachantes, et la fin – pas tout à fait morale !, – me semble satisfaisante pour le lecteur. En résumé, un très bon premier roman que je vous recommande.

p. 72

Elle avait commencé par troquer des fellations contre de la marchandise. Des gars l’emmenaient « attraper de plus gros poissons », c’est-à-dire des hommes vieux et friqués. Elle avait progressivement appris à devenir une professionnelle du sexe. À choisir son guetteur et son protecteur. À faire venir le gars rapidement pour qu’il n’ait pas le temps d’y aller trop fort. Sinon cela pouvait mal tourner. Elle avait appris à contrôler. Un corps détaché de l’esprit qui divague. Un corps carapacé pour protéger un jardin secret. Un corps anesthésié, qui bleuissait, démangeait, brûlait.

p. 171

Il aimait quand elle faisait ça. il aimait les mains d’Anne sur son verre, des mains larges, trapues. Il n’osait pas les prendre dans les siennes. Il n’osait pas non plus regarder son décolleté, car il savait qu’elle lui jetterait un regard glacial. Il aimait ses avant-bras musclés, leur épais duvet de poils blonds sur sa peau laiteuse, ses jambes robustes, son buste, ses fesses, ses cheveux courts, ses oreilles comme des coquillages, ça bouche épaisse. Il aimait son regard déterminé au bleu froid, l’assurance qu’elle mettait dans sa démarche, Ses gestes. elle était la femme qu’il rêvait d’être, ou l’homme qu’il ne serait jamais, ou peut-être les deux à la fois, ou peut-être rien de tout ça. Il n’en savait rien. Il ne savait plus grand-chose, à vrai dire, depuis qu’il l’avait rencontrée.

Le secret de la villa Alba de Louise Douglas aux éditions City

Présentation de l’éditeur :

La villa Alba. Un palais magnifique au coeur de la campagne sicilienne, serti dans un jardin de cyprès et d’oliviers. C’est dans ce lieu hors du temps que Maddalena a passé une enfance heureuse, jusqu’au jour où un drame a tout fait voler en éclats. Irene, sa belle-mère, a subitement disparu sans laisser de traces.

Lorsque des années plus tard, une émission de télévision spécialisée dans les affaires criminelles non résolues s’intéresse à cette disparition, les anciennes blessures sont ravivées. Au cours de l’émission, le père de Maddalena est accusé d’avoir assassiné sa femme.

Voulant laver le nom de son père, la jeune femme décide d’enquêter et de découvrir la vérité. Mais en remontant le fil du passé familial, entre mensonges et histoire d’amour interdite, elle découvre des secrets enfouis depuis bien longtemps. En refaisant surface, ils annoncent de nouveaux ravages…

Voilà un roman bien agréable à lire et qui invite tout d’abord à une escapade en Sicile. Les sens sont sollicités avec le soleil sur la peau, la lumière sur les paysages, le chant des cigales, l’odeur des plantes et des agrumes, le goût des plats typiques préparés par la vieille servante attachée à la famille.

Et quelle famille ! Des personnages hauts en couleurs, parfois même un peu caricaturaux ; et là, je pense à l’aïeule, ancrée dans ses certitudes et ses idées d’une autre époque. Et sans oublier la mafia dont, à un moment, je me suis demandé si elle n’avait pas joué un rôle dans la disparition d’Irène.

Car l’objet du livre est de comprendre comment, en 1968, Irène a pu disparaitre.

Tout au long du roman, en alternant les points de vue d’Irène en 1967-68 et d’April en 2003, l’histoire se construit. Amour interdit, secrets de famille, atmosphère familiale pesante, nature sauvage, autant d’éléments pour entretenir l’intérêt du lecteur. Petit à petit, on comprend la psychologie des personnages. Les nombreux rebondissements s’enchaînent, parfois à la limite du vraisemblable, mais nous sommes dans un roman de fiction, n’est-ce-pas ?

Le mystère reste jusqu’au bout et le dénouement est inattendu.

Une écriture fluide, des personnages principaux attachants, une intrigue bien construite, bref une excellente lecture.

p. 121 :

Enzo est fier de moi. À Londres, je trouvais ses attentions touchantes. J’étais tellement perdue depuis que tu étais parti, tellement à vif et vulnérable. Il était d’une gentillesse infinie avec moi, et tous ses gestes d’affection étaient comme un baume sur mes plaies. Sa main en permanence sur mes hanches ne me dérangeait pas, ni le fait qu’il me demande sans cesse si j’allais bien. Si j’avais assez chaud. Si je n’avais pas faim. Si je n’étais pas fatiguée. Si j’étais heureuse.

C’est peut-être parce que le printemps vire à l’été et que la chaleur monte, mais je commence à m’agacer qu’il me touche sans cesse. Qu’il soit sans cesse attentionné. Qu’il me regarde sans cesse pour voir si tout va bien. De temps à autre, je m’emporte. Il ne faut pas. Je dois être une meilleure épouse.

p. 177 :

Enfin prête, April mit ses sandales et se dirigea à travers le jardin en direction de la fumée. Elle suivit un chemin étroit par une trouée entre des romarins et remonta une sente abrupte au milieu des pins. Le sol sous ses pieds était dur et rocailleux, et rendu glissant par les épines et les pommes de pin. Elle finit par arriver dans une clairière, un bout de terrain qui servait de décharge pour les vieux meubles et autres rebuts de la Villa ; chaises cassées, vieux lampadaire à l’abat-jour crevé, four à micro-ondes, aspirateur, réfrigérateur, tout était entassé à la diable. Autant de choses, songea April, qu’on avait sans doute prévu d’apporter à la déchetterie, ou dans un centre de recyclage, mais dont personne n’avait pris la peine de s’occuper. Dans un coin, de grands bacs à compost en bois contenaient les déchets de la cuisine et du jardin à divers stades de décomposition, même s’ils donnaient l’impression de ne pas avoir été utilisés depuis des lustres. Il y avait une brouette rouillée, plusieurs bidons d’huile. L’un d’eux était la source de la fumée.

Les femmes de Louxor de Claire Huynen aux éditions Arléa

Texte de présentation de l’éditeur :

Elles sont nombreuses, ces Européennes qui, lors d’un séjour en Égypte, décident de tout quitter, leur vie, leur pays, leurs amis, pour s’y installer complètement. Elles ont chacune une histoire particulière, une situation, un âge différent. Mais elles ont toutes en commun une rencontre avec un homme, souvent plus jeune, qui leur parle d’amour et leur laisse entrevoir un recommencement.

Lorsque la narratrice rencontre Sayyed, elle a choisi Louxor pour faire une pause dans sa vie. Elle veut se retrouver, faire le point, laisser derrière elle son quotidien monotone pour la lumière d’Égypte. Commence alors une histoire qu’elle croit d’amour, même si elle n’est pas tout à fait dupe. Même si Sayyed est marié. Rien de tout cela ne l’empêche, elle aussi, de tout quitter pour vivre enfin autre chose.

Mais très vite, les choses évoluent. Hamsa, la femme de Sayyed, devient peu à peu une alliée. Une étrange histoire se noue alors. Le couple devient trio. Les deux femmes s’apprivoisent, puis se lient, malgré leurs différences.

Dans ce roman, à l’écriture parfaite, Claire Huynen nous entraîne dans l’exploration minutieuse du tourisme amoureux mais, surtout, restitue avec une grande justesse ce qui lie les femmes, et au-delà des détresses et des élans partagés, dessine une géométrie humaine singulière.

De Claire Huynen, j’avais lu l’année dernière Ceci est mon corps, publié chez le même éditeur, et ce livre m’avait bouleversée. Les Femmes de Louxor est, lui aussi, un roman, certes court, mais très fort et merveilleusement écrit.

Dans l’échange que nous avons eu depuis cette dernière lecture, Claire Huynen me confiait : « il y a quelques années, j’ai vécu six mois en Égypte, dans un village à côté de Louxor. Lors de mon séjour, on m’a parlé des Européennes qui, elles aussi, s’étaient installées à Louxor. Elles étaient des milliers. Des milliers de femmes. C’est ainsi que j’ai découvert le « tourisme amoureux » qui s’est développé autour du Nil. Un tourisme amoureux qui diffère des autres tourismes amoureux ou sexuels, car les Égyptiens ne rêvent pas d’eldorado, ils ne veulent pas quitter l’Égypte, mais juste avoir un peu d’argent pour vivre mieux. Ainsi, ils déploient des méthodes de séduction pour faire venir, et épouser, celle qu’ils ont rencontrée fugacement lors d’une croisière ou d’un séjour. Une autre différence est qu’en Égypte, la polygamie est autorisée, et qu’il y a toujours une autre femme dans le paysage, une femme égyptienne.

J’ai croisé beaucoup de ces femmes, on m’a surtout raconté les histoires particulières de certaines d’entre elles. Elles avaient toutes ce point commun d’un semblable narratif, elles racontaient toutes plus ou moins la même histoire. Je veux dire qu’une sociologie de ce tourisme amoureux à Louxor se dégageait. Mais chaque histoire, chacune de ces femmes, était différente, et en écrivant ce texte, je voulais les rendre singulières.

Au-delà de l’exploration de ce tourisme amoureux méconnu, c’est le triangle, qui intègre la femme égyptienne, que j’ai voulu explorer. Car, dans ce triangle, il n’y a pas de gentils et de méchants, mais des détresses et des élans qui dessinent une géométrie humaine. »

Tout est clair et l’autrice a parfaitement atteint son objectif. Le lecteur suit les épisodes de la vie du personnage principal de ce roman, une femme française qui a tout quitté, amis, travail, famille – et ce malgré toutes les mises en garde qu’on lui a prodiguées, en vain – pour venir s’installer près de Louxor et rejoindre et vivre avec cet Égyptien qui lui déclare son amour. Confrontée à un mode de vie différent, isolée dans ce pays où son seul but est de partager des moments avec Sayyed, elle se pose bien des questions. Mais elle se dit, comme d’autres femmes qui vivent une situation semblable : « nous étions convaincues, certaines, d’être l’exception. Que cela ne nous concernait pas. Que pour nous c’était différent ».

Et, petit à petit, l’épouse égyptienne et elle-même se rapprochent, une forme de complicité se construit entre elles. Ce roman devient une histoire de femmes, certes différentes dans leur culture, dans leur tempérament, dans leurs aspirations, mais qui finissent par se comprendre et par vivre des moments de partage.

Ce roman est très beau et j’en recommande vivement la lecture. Mais il laisse malgré tout un goût amer, non pas un sentiment de révolte mais plutôt de résignation envers une situation pour moi insatisfaisante et que Claire Huynen a si bien réussi à décrire.

J’avais rêvé d’un grand mariage, robe blanche, la famille, les amis, des tables remplies de fleurs. Mais mon mariage a été une suite de démarches. Cela. Rien que cela. Et toujours les mêmes regards, au consulat, pour le faire valider, devant l’avocat qui a bâclé un bout de papier. Chaque fois on me regardait par en dessous. On ne m’a pas fait la morale, ici. On est passé tout de suite au silence. Pas un ne m’a félicitée. Après, Sayyed m’a invitée au restaurant. Nous avons bu du mauvais vin. Je luttais de toutes mes forces pour préserver ma joie. J’appelais à la rescousse n’importe quoi, une felouque qui passait sur le Nil devant la terrasse, la brise fraîche qui décoiffait Sayyed, le vin même comme une fête. Mais nous étions seuls dans un restaurant pour touristes, dans nos habits de tous les jours. Nous étions seuls, à feindre une joie que je déguisais en bonheur. Ç’a été ça notre mariage.

p. 90

Moi aussi, je connaissais bien cela. On m’en avait raconté des histoires, depuis que j’étais arrivée, des femmes dépouillées, battues parfois, des amours de papier, des mariages en toc, l’arnaque grimée en bel amour.

Ces femmes et moi, nous avions ce point en commun. Toutes, nous connaissons ces histoires. Et nous connaissions certaines de ces femmes, Nous les croisions parfois, les fréquentions. Mais toutes, nous étions convaincues, certaines, d’être l’exception. Que cela ne nous concernait pas. Que pour nous c’était différent.

Patronyme de Vanessa Springora aux éditions Grasset

Texte de présentation de l’éditeur :

Attendue sur le plateau de La Grande Librairie pour parler de son livre, Le Consentement, l’autrice est appelée par la police pour venir reconnaître le corps sans vie de son père, qu’elle n’a pas revu depuis dix ans. Dans l’appartement de banlieue parisienne où il vivait, et qui fut jadis celui de ses grands-parents, elle est confrontée à la matérialisation de la folie de cet homme toxique, mythomane et misanthrope, devenu pour elle un étranger. Tandis qu’elle s’interroge, tout en vidant les lieux, sur sa personnalité énigmatique, elle tombe avec effroi sur deux photos de jeunesse de son grand-père paternel, portant les insignes nazis. La version familiale d’un citoyen tchèque enrôlé de force dans l’armée allemande après l’invasion de son pays par le Reich, puis déserteur caché en France par celle qui allait devenir sa femme, et travaillant pour les Américains à la Libération avant de devenir « réfugié privilégié » en tant que dissident du régime communiste, serait-elle mensongère ? C’est le début d’une traque obsessionnelle pour comprendre qui était ce grand-père dont elle porte le nom d’emprunt, quelle était sa véritable identité, et de quelle manière il a pu, ou non, « consentir », voire collaborer activement, à la barbarie. Au fil de recherches qui s’étendront sur deux années, s’appuyant sur les documents familiaux et les archives tchèques, allemandes et françaises, elle part en quête de témoins, qu’elle retrouvera en Moravie, pour recomposer le puzzle d’un itinéraire plausible, auquel il manquera toujours des pièces. Comment en serait-il autrement dans une Tchécoslovaquie qui a changé cinq fois de frontières, de nationalité, de régime, prise en tenaille entre les deux totalitarismes du XXe siècle ? À travers le parcours accidenté d’un jeune homme pris dans la tourmente de l’Histoire, c’est toute la tragédie du XXe siècle qui ressurgit, au moment où la guerre qui fait rage sur notre continent ravive à la fois la mémoire du passé et la crainte d’un avenir de sauvagerie.

Dans ce texte kaléidoscopique, alternant fiction et analyse, récit de voyage, légendes familiales, versions alternatives et compagnonnage avec Kafka, Gombrowicz, Zweig et Kundera, Vanessa Springora questionne le roman de ses origines, les péripéties de son nom de famille et la mythologie des figures masculines de son enfance, dans une tentative d’élucidation de leurs destins contrariés. Éclairant l’existence de son père, et la sienne, à l’aune de ses découvertes, elle livre une réflexion sur le caractère implacable de la généalogie et la puissance dévastatrice du non-dit.

Cette enquête familiale m’a tout de suite intéressée. J’y ai retenu non seulement la recherche sur l’évolution du patronyme, mais surtout celle sur le passé – peut-être nazi et honteux ! – de l’aïeul de l’autrice.

Ce livre n’est pas un roman, mais plutôt le témoignage d’une recherche et surtout d’un cheminement intérieur. En effet, au fil du récit, le lecteur est amené à prendre conscience des doutes et des questions de l’autrice. Le récit restitue non seulement ses recherches, ses actions, mais aussi ses errements dans l’histoire de sa famille.

Il en résulte un texte peu structuré mais notre pensée ne l’ai pas forcement et cela ne m’a pas choquée. On y fait référence à l’Histoire et, pour ma part, j’ai découvert la place des Sudètes avant la seconde guerre mondiale ; on peut également toucher du doigt le rôle des différents régimes politiques en Tchécoslovaquie devenue République tchèque et aujourd’hui appelée Tchéquie. Le nom a-t-il vraiment de l’importance ? Quelle est la place des différentes populations ? Ce sont d’autres questions qui dépassent le cadre familial.

Ce qui m’a le plus gênée, ce sont les passages de fiction, car Vanessa Springora imagine des moments de vie de son ancêtre. Ils ne sont basés que sur des hypothèses, ne sont pas toujours cohérents entre eux, et ne m’ont pas semblés nécessaires. Mais peut-être l’étaient-ils à cet instant de sa quête pour l’autrice qui montre bien sa fragilité – oserais-je dire son angoisse – face à l’héritage non seulement d’un père défaillant et pervers, mais d’un grand-père dont on peut deviner des aspects sombres et peut avouables.

Une lecture intéressante – et à aucun moment je n’ai eu envie de lâcher ce livre – et qui ne laisse pas indifférent vu les questions qu’il pose sur l’héritage familial, sur la résilience et sur la capacité à se construire.

p.99 :

C’est complexe, un nom, c’est à la fois temporel et spatial. D’un point de vue vertical, c’est une généalogie, une descendance, le signe d’une appartenance à un groupe qui se perpétue dans la durée. Honorer le nom de ses ancêtres est une très ancienne injonction morale. Elle suscite en nous une dette, une obligation de loyauté et de fidélité. On peut y voir les prémices du sentiment identitaire.

D’un point de vue horizontal, un nom indique souvent une provenance géographique, un périmètre, un cercle restreint, un clan, un enclos. Pour dire « ceci est à moi, à nous », il faut pouvoir délimiter un territoire, puis se l’attribuer en lui donnant son nom. C’est le début de la propriété, du capital. De la prédation des terres et des corps. Et l’origine du nationalisme.

Norferville de Franck Thilliez chez Fleuve éditions

Résumé éditeur :

Dans l’univers hostile du Grand Nord, personne ne vous entend crier.

Détective et criminologue à Lyon, Teddy Schaffran apprend que le corps de sa fille a été découvert dans une ville minière très isolée du Grand Nord québécois, Norferville.

Morgane a été sauvagement mutilée, abandonnée dans la neige non loin d’une réserve autochtone. Sans réfléchir, Teddy plaque tout pour se rendre sur place, bien décidé à comprendre ce qui s’est passé.

Là-bas, Léonie Rock, une flic métisse, est mise sur l’affaire. Elle est alors contrainte de renouer avec cet endroit coupé de tout où elle est née et où, adolescente, trois inconnus l’ont violée. Un retour vers son enfer, alors que les températures frôlent les -20°C.

Ensemble, ces deux êtres éprouvés par la vie vont se démener pour trouver des réponses malgré l’inhospitalité de la nature et des hommes.

Voilà le lecteur plongé dans une histoire aussi glaçante que le milieu dans lequel elle se déroule.

Mais le fond du problème, ce pourquoi le drame se produit, c’est la difficile cohabitation entre les populations autochtones et les « blancs » qui, forts de leur suprématie, exercent pressions et abus envers ces Amérindiens décimés, rongés par l’alcool, la drogue et la sédentarité.

Au cours de cette lecture de plus de 400 pages, aucun temps mort même si l’action se déroule lentement parfois comme engourdie par le froid ! Cela permet de bien comprendre non seulement le contexte mais aussi les personnages. On éprouve tout de suite de l’empathie pour Léonie, flic issue du milieu autochtone de Norferville, ville inventée mais très vraisemblable, et autrefois victime de prédateurs dont elle va comprendre rapidement que ce sont eux qui continuent à agir avec cruauté et perversion. Empathie également pour Teddy, criminologue français venu pour comprendre la mort de sa fille. Une intrigue bien construite, un suspense permanent, des rebondissements savamment dosés.

Du grand Thilliez. Une lecture addictive à recommander aux amateurs de thrillers qui ont le coeur bien accroché.

p. 97-98 :

… le décor fantomatique face à elle, vint se superposer sans mal aux images gravées au fond de sa tête. Au loin, les lumières jaunes des installations minières et celle orangée des hauts fourneaux entretenaient un feu inquiétant dans l’obscurité, à la manière d’une station pétrolière au milieu de l’océan. Devant, les enseignes allumées des commerces et des bruits de moteur injectaient encore un soupçon de vie dans les artères glacées de la ville. Quelques ombres circulaient, toutes les mêmes, des silhouettes privées de visage à cause des grosses capuches bordées de fourrure dont elles étaient couvertes, des automates rentrant chez eux. Sur la droite, une brume couleur mercure coiffait le lac : la fumée de mer arctique. L’incarnation visuelle du froid implacable, de cette bouche affamée, avide de mort. Quand il débordait des rives, cet étrange et dangereux nuage gelait tout sur son passage, il traversait les vêtements, les chairs, jusqu’à figer le sang dans les veines. Personne ne pouvait s’y aventurer plus de quelques minutes sans risque de ne jamais en ressortir.